Rising Talent Awards France — Janvier 2020

Publié le 26 novembre 2019

Après l’Italie, le Liban, la Chine et les Etats Unis, les Rising Talent Awards distinguent 5 designers et un duo français, nommés par un Jury prestigieux, avec le parrainage du ministère de la Culture français.

ADRIEN GARCIA

Nommé par l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch.

Après des études à l’ENSCI-Les Ateliers à Paris et à l’université des arts de Berlin, Adrien Garcia travaille pendant cinq ans dans une agence de décoration d’intérieur spécialisée dans les projets de bien-être et de spa. Il fonde sa propre entreprise en 2019, et développe actuellement sa première collection de mobilier.

Vous vivez entre Paris et l’ouest de la France, dans un château du XVIIe siècle. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce château ?

J’ai une maison à côté de Nantes, qui est assez austère, avec cette architecture vraiment radicale pour son époque. Elle est du XVIIe avec une contemporanéité assez extrême dans les ouvertures, dans la lumière. C’est une maison en ruines, avec de grands volumes. Je ne pense pas que j’irai au bout des rénovations. J’ai besoin de cet espace vide un peu abîmé, pour rêver, pour imaginer sans cesse.

Comment décririez-vous votre style ?

Tous mes meubles sont assez assemblés. C’est assez sculptural. Je ne cherche pas la tendance, ça ne m’intéresse pas du tout. J’ai passé tous les étés de mon enfance dans le sud de la France au milieu du Land Art, et je suis inspiré par le travail d’artistes comme Andy Goldsworthy, Donald Judd, Richard Serra et Thomas Schütte. J’utilise des matériaux plus ou moins naturels. Si ce n’est pas naturel, c’est recyclé ou retravaillé avec un artisan. J’ai une profonde aversion pour le plastique, c’est plus fort que moi. J’ai des chênes dans ma forêt, j’utilise donc mon propre bois.

Sinon j’adore l’acier, parce que c’est solide, c’est honnête, ça ne ment pas.

Dans votre travail, vous accordez une importance particulière à l’artisanat et à la fabrication 100 % française. Pourquoi ?

Parce que je crois qu’on a un savoir-faire extraordinaire en France. Parce que pour moi, c’est plus facile d’avoir un dialogue avec des artisans français ; ils ont beaucoup à nous apprendre et nous parlons la même langue. Ce que j’aime avec ces artisans, c’est qu’on peut tout de suite créer quelque chose. Comment ferait-on s’ils étaient à l’autre bout du monde ?

JULIE RICHOZ

Nommée par le galeriste Didier Krzentowski.

La designer franco-suisse remporte le Grand Prix Design Parade de la Villa Noailles en 2012 et le Swiss Design Award en 2015. Elle assiste Pierre Charpin pendant trois ans avant de s’installer à son compte et de créer des objets et du mobilier pour les maisons Louis Poulsen, Tectona et la Manufacture de Cogolin. Son travail est également représenté par les galeries kreo à Paris et Libby Sellers à Londres.

Qui sont vos icônes du design ?

J’ai toujours beaucoup aimé les objets de Poul Kjærlhom, pour sa manière d’arriver à réaliser des choses très élégantes avec à la fois une grande rationalité. J’admire Charlotte Perriand pour son attitude, elle a été très audacieuse dans ses créations, c’est inventif et intelligent. Et c’est aussi simplement très beau. J’aime bien l’image de la féminité qui s’en dégage. Là aussi, c’est une histoire d’équilibre, entre invention, sensibilité des formes et intelligence de la fabrication.

En 2017, vous avez passé cinq semaines en résidence à la Casa Wabi sur la côte pacifique du Mexique où vous avez collaboré avec le tresseur de palme local pour créer un sublime paravent incurvé. Qu’avez-vous pensé de cette expérience ?

Ce qui était assez particulier, c’est que c’est vraiment une autre manière de faire de l’artisanat que celle qu’on connaît ici en Europe, où ce qui reste des pratiques artisanales relève plutôt d’un savoir-faire un peu exceptionnel. Alors qu’au Mexique, c’est quelque chose qui est près du quotidien, qui a une sorte de rusticité, mais qui a aussi une grande beauté.

Vous avez déclaré que vous voyiez une certaine continuité entre la production de pièces uniques et celle de produits à échelle industrielle. Pouvez-vous développer ?

Une continuité, car j’approche le projet avec la même attitude. Dans les deux cas, ce qui m’intéresse c’est le savoir-faire, la précision dans le travail des matériaux, et de faire les choses avec passion. J’aime travailler avec des personnes investies, qui sont un poil perfectionnistes. Au final, ce n’est pas si important si l’objet existe une fois ou mille. Je pense que l’on peut tout à fait faire passer les mêmes sensations, la même sensibilité ou vision du monde, que ce soit dans un vase soufflé en verre ou dans une lampe manufacturée en série.

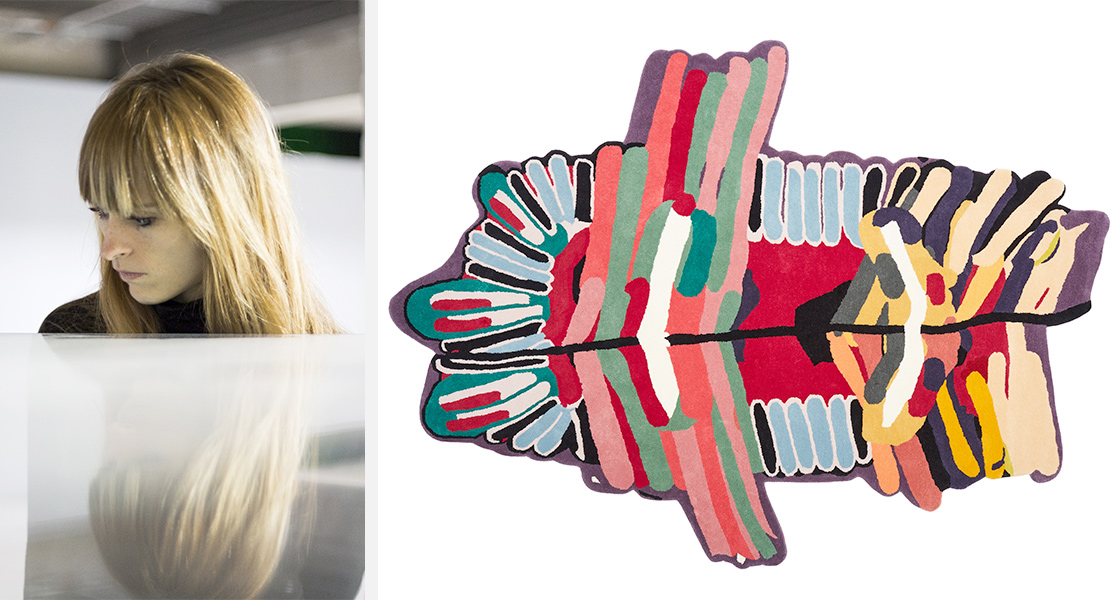

LAURELINE GALLIOT

Nommée par le directeur de l’école Camondo, René-Jacques Mayer.

Laureline Galliot a suivi une formation de danseuse et de coloriste textile avant d’étudier le design à l’ENSCI-Les Ateliers à Paris. Elle utilise un iPad et un logiciel de réalité virtuelle initialement conçu pour l’industrie du film d’animation pour donner naissance à des objets qu’elle crée en sculptant la couleur. Quatre de ses créations ont déjà figuré dans la collection design du Centre national des arts plastiques à Paris.

Quelle est la place de la couleur dans votre travail ?

J’ai fait des études en textiles à l’ENSAMAA et du coup, ça m’a plu de me dire que je pouvais réinjecter tout ce bagage de culture de la couleur dans l’objet, surtout que ce n’est pas très abordé dans la création industrielle, dans tout ce qui est production en série. C’est plutôt blanc, gris et noir, parce que ce sont les couleurs les moins chères. J’ai créé une pratique entre design et peinture parce que ce qui m’importait, c’est que la couleur soit au centre. En fait, c’est un renversement de paradigme. C’est se dire que la couleur n’est pas une finition mais plutôt un matériau.

Comment travaillez-vous exactement ?

Ça a commencé sur l’iPad, mais mon fantasme ultime c’était de pouvoir peindre en 3D, et j’y suis parvenue avec les logiciels de réalité virtuelle que j’ai découverts au Disney Research Lab aux États-Unis. Là-bas, ils s’en servaient pour faire les petits personnages de dessins animés. C’est une sorte de Photoshop en trois dimensions. Je mets un casque et je me munis d’une manette afin de peindre dans un espace virtuel. C’est ainsi que je suis arrivée à concevoir des objets en pleine gestuelle. C’est très agréable puisqu’on peut dessiner des objets tout de suite en échelle autour de soi. C’est un rapport qui n’est pas contraint par l’écran. Ensuite, j’appuie sur un bouton et les imprime tout simplement.

Vous avez indiqué faire des objets qui sont comme « un manifeste pour accepter le difforme ». Pouvez-vous développer ?

Ça, j’y tiens beaucoup. Je suis particulièrement passionnée par les dérives de l’industrie, jusque dans l’alimentaire. Les principes de standardisation d’une forme. Il fallait de belles formes qui soient facilement moulables. Et au final, on a commencé à produire des légumes de la même façon. Il faut qu’ils présentent tous des formes géométriques parfaites. Il n’y a plus de place pour l’aléatoire. Moi, j’ai envie de dire qu’il faut rééduquer le regard à quelque chose de plus organique et de moins industriel, le but ultime serait de moins rechercher la rigueur.

MATHIEU PEYROULET GHILINI

Nommé par l’architecte Pierre Charpin.

Mathieu Peyroulet Ghilini se fait connaître pour la première fois en remportant le Grand Prix Design Parade de la Villa Noailles en 2013 pour son projet Sophistication. Dans le cadre de ce prix, le désigner a été en résidence à la Cité de la céramique de la Manufacture de Sèvres et au Centre international de recherche en art verrier (CIRVA) à Marseille. Centré sur la cohabitation des formes géométriques simples, son travail a été exposé au Centre Pompidou à Paris et à l’Institut français de Cologne.

Comment décririez-vous votre approche globale du design ?

Je pense qu’elle est très liée au mémoire que j’avais écrit à la fin de mes études. Ce qui m’intéresse le plus à l’origine, c’est de savoir pourquoi les choses qui ont une même fonction peuvent avoir des formes différentes. Si on a un pied de table, pourquoi est-ce qu’il y en a un qui va être raide et un avec des formes hyper fluides ? Pourquoi est-ce qu’un designer choisit telle esthétique ou telle autre ? C’était le point de départ de mon projet Sophistication. J’ai pris un bout de bois de 3 cm d’épaisseur et j’ai essayé de faire des jonctions de différentes manières. Ça a donné lieu à quatre tréteaux, tous d’esthétique différente, tout en étant mes quatre tréteaux.

Comment vous est venue l’idée de la partition du Mur de Sèvres réalisé en corde et porcelaine ?

Le directeur de la création chez Sèvres voulait que je montre les qualités esthétiques de la porcelaine mais aussi ses qualités structurantes. Je devais travailler sur de la porcelaine et sur un autre matériau. J’ai commencé à dessiner sur de la corde. Et je suis tombé sur cette photo de Marie-Laure de Noailles : elle avait dans son hôtel particulier, des grilles de corde pour accrocher ses tableaux. Et la corde est un matériau qui a une élégance tout en ne coûtant pas cher. Il y a beaucoup de poids qui s’exerce sur ces petites pièces en porcelaine. Ces trucs, s’ils tombent, ils se cassent en mille morceaux, mais si on exerce une force de 50 kilos de chaque côté, ils restent debout.

Vous réalisez beaucoup de dessins et de tableaux. Quelle est leur place dans votre travail ?

Ils occupent une place centrale et primordiale. C’est très compliqué de dessiner des objets. Ce sont des logiques d’entreprises, des logiques industrielles où une personne va dire comment l’objet doit être. Au final, il y a l’objet qui, bien souvent, a été largement altéré par tous les intervenants. Il faut tout le temps être vigilant pour que l’essence même du projet corresponde à l’idée qu’on avait au départ. Et pour les dessins, c’est tout l’inverse. C’est une liberté totale. Le dessin, c’est la forme la plus absolue de l’idée de l’objet tel que j’aimerais qu’il existe. Ce sont des sortes de référentiels pour moi.

NATACHA & SACHA

Nommés par la directrice des Ateliers de Paris, Françoise Seince.

Le duo parisien formé par Natacha Poutoux et Sacha Hourcade cherche à bouleverser l’univers des appareils électroniques domestiques et à emmener le design dans des territoires où il est souvent ignoré. Tous deux diplômés de l’ENSCI-Les Ateliers, ils se sont formés auprès des plus grands noms du design contemporain : les frères Bouroullec et Stefan Diez pour Natacha, et India Mahdavi pour Sacha. Ils co-fondent leur propre studio en 2017.

Pourquoi portez-vous un intérêt aux objets techniques ?

Natacha : Aujourd’hui, les objets techniques sont en majorité dessinés par des ingénieurs, et nous aimerions penser ces objets-là avec la même approche que celle pour dessiner une chaise. Notre idée, c’est vraiment d’introduire une diversité de savoir-faire et de matériaux, parce que beaucoup d’entreprises fabriquent tout en plastique aujourd’hui ».

Sacha : Par exemple, on a travaillé sur un humidificateur d’air. Notre humidificateur à nous utilise d’autres matériaux, tels que le verre pour le contenant à eau. Cela nous permet aussi de questionner l’objet dans son cycle de vie. Qu’est-ce qu’on en fait après ? Est-ce qu’on a envie de l’exposer et plus du tout le cacher, comme c’est le cas de la plupart des humidificateurs d’air aujourd’hui ?

Dans une vidéo YouTube sur le projet Computer Variations, vous avez déclaré cette phrase en anglais : « We think universal should not mean standard ». Que voulez-vous dire exactement ?

Natacha : C’était un projet pour repenser l’ordinateur. En gros, chez Apple, quand ils ont créé leur ordinateur, ils ont essayé de faire quelque chose qui correspond au plus de gens possible. Donc, un projet très « standard ». Avec Computer Variations, on s’est dit qu’on allait répondre à des usages particuliers en imaginant un ordinateur qui allait correspondre à chaque métier, qui allait être le meilleur ordinateur pour un tapissier, mais qui pourrait aussi être le meilleur pour quelqu’un qui fait de la comptabilité… Du coup, c’est déstandardiser le projet pour répondre au mieux à chaque individu.

Vous semblez avoir une fascination particulière pour le chauffage. Deux de vos projets les plus frappants à ce jour sont le radiateur Briques et le tapis chauffant Parterre.

Natacha : Ces deux projets sont nés en même temps, et on a simplement imaginé deux solutions très différentes. Mais, ils répondent à la même question : comment peut-on chauffer de grands volumes et réduire la température des pièces ? Car le chauffage, c’est l’une des causes principales de réchauffement climatique.

Sacha : Avec Parterre, l’objectif était de remettre la chaleur au plus près du corps pour qu’elle soit plus localisée et que ce ne soit pas la chauffe du lieu et de l’espace. Au tout début de ce projet, on s’est inspirés du mode de vie japonais. Au Japon, ils ne chauffent pas les espaces, ils chauffent plutôt des zones d’usage. Cette technique vient de l’industrie de l’automobile. Le chauffage est souvent caché sous les sièges de voitures pour les sièges chauffants, il est invisible. Pour notre tapis Parterre, on a translaté cette technique en ornementation en brodant les fils chauffants à l’aide d’une machine CNC. Et pour le radiateur en briques, l’idée était de réintroduire de nouveaux matériaux, tels que la brique réfractaire. C’est plus noble et ça permet de donner un autre statut à l’objet. Donc, l’objet vient changer de statut dans l’habitat et va être non plus caché, mais exposé, et va être une pièce au même titre qu’une chaise ou une belle table.

WENDY ANDREU

Nommée par le président de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Guillaume Houzé.

Diplômée de l’école Boulle et de la Design Academy d’Eindhoven aux Pays-Bas, Wendy Andreu accorde une importance particulière aux matériaux. En 2017, elle remporte le Dorothy Wasman Textile Design Award lors du Textile Month de New York pour son tissu innovant Regen. Le créateur de mode Rick Owens et le studio londonien de design Toogood font partie de ses clients. Elle est également représentée par la prestigieuse galerie de design milanaise Nilufar.

Quelle est l’importance de l’artisanat dans votre travail ?

J’ai étudié l’artisanat à l’école Boulle où j’ai choisi l’option métal, et ensuite je suis allée à la Design Academy à Eindhoven. Effectivement, j’ai une approche très physique de mes projets. J’aime bien tester les choses, j’aime bien voir comment les matériaux réagissent entre eux. Ce n’est pas particulièrement à la mode en ce moment. Tout le monde veut être dans les technologies, dans une sorte d’abstraction du monde, où tout est digitalisé, tout est fait à travers les applications, les choses très intangibles. Mais au final, ce que je fais, je le fais pour des êtres humains avec des sens et des récepteurs corporels, qui ont envie de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de toucher quelque chose… Pour moi, le processus est presque plus important que le résultat.

Comment vous est venue l’idée de Regen ?

C’était mon projet de diplôme quand j’étais à la Design Academy à Eindhoven. Je l’ai commencé en 2014 et je continue de le développer depuis. On avait un sujet sur les matériaux et j’ai choisi de travailler avec du textile. Les machines à coudre et à tricoter ne me plaisaient pas du tout. Donc, j’ai voulu inventer ma propre technique pour assembler, pour faire des objets en tissu. J’ai utilisé mon savoir-faire du métal pour créer des outils pour mettre en forme cette matière. Je fais des formes que je dessine sur l’ordinateur. Je les fais découper au laser et ensuite ça crée des structures métalliques autour desquelles est enroulée la corde et ensuite le silicone ou le latex est enduit autour. Une fois sec, je démoule. C’est un textile en volume, si vous voulez. C’est comme un textile qui aurait été imprimé en 3D. Il n’y a pas de couture, pas de patronage. Donc, c’est assez différent de la manière classique de produire un vêtement.

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement en ce moment ?

Quelle est l’importance de l’artisanat dans votre travail ?

J’ai étudié l’artisanat à l’école Boulle où j’ai choisi l’option métal, et ensuite je suis allée à la Design Academy à Eindhoven. Effectivement, j’ai une approche très physique de mes projets. J’aime bien tester les choses, j’aime bien voir comment les matériaux réagissent entre eux. Ce n’est pas particulièrement à la mode en ce moment. Tout le monde veut être dans les technologies, dans une sorte d’abstraction du monde, où tout est digitalisé, tout est fait à travers les applications, les choses très intangibles. Mais au final, ce que je fais, je le fais pour des êtres humains avec des sens et des récepteurs corporels, qui ont envie de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de toucher quelque chose… Pour moi, le processus est presque plus important que le résultat.

Comment vous est venue l’idée de Regen ?

C’était mon projet de diplôme quand j’étais à la Design Academy à Eindhoven. Je l’ai commencé en 2014 et je continue de le développer depuis. On avait un sujet sur les matériaux et j’ai choisi de travailler avec du textile. Les machines à coudre et à tricoter ne me plaisaient pas du tout. Donc, j’ai voulu inventer ma propre technique pour assembler, pour faire des objets en tissu. J’ai utilisé mon savoir-faire du métal pour créer des outils pour mettre en forme cette matière. Je fais des formes que je dessine sur l’ordinateur. Je les fais découper au laser et ensuite ça crée des structures métalliques autour desquelles est enroulée la corde et ensuite le silicone ou le latex est enduit autour. Une fois sec, je démoule. C’est un textile en volume, si vous voulez. C’est comme un textile qui aurait été imprimé en 3D. Il n’y a pas de couture, pas de patronage. Donc, c’est assez différent de la manière classique de produire un vêtement.

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement en ce moment ?

Je crois que je suis assez fascinée par les moules et les moulages. Au final, Regen, c’est ça. J’aime bien le moule, parce que ça vous permet de ne pas gaspiller de la matière contrairement aux sculptures sur bois par exemple. Je trouve que c’est important aussi de penser des techniques qui n’engendrent aucun déchet.